Historische Entwicklung unserer Gedankenwelt zur Tierethik

Heutzutage würden sicherlich die meisten Menschen der Aussage zustimmen, dass Tiere es wert sind, geschützt zu werden. Schaut man jedoch in die Vergangenheit, zeichnet sich ein anderes Bild. Verschiedene historische Entwicklungen unserer Gedankenwelt mussten stattfinden, bevor wir überhaupt in der Lage waren, eine Tierethik zu denken. Diese Entwicklungen und damit die Voraussetzungen der modernen Tierschutzgedanken umreiße ich in den folgenden Artikeln.

Artikel: Teil 1

Spätestens seit der griechischen Antike wurde das europäische Denken beherrscht von der Vorstellung, dass der Mensch das Zentrum der Welt bildete. Dem Menschen wurde hier eine Sonderstellung auf Erden zugeschrieben, die ihn über jede andere organische und anorganische Materie erhob und die nicht zuletzt Einzug in das Christentum fand – der Mensch als Ebenbild Gottes. Schon in der griechischen Philosophie der Stoa wurde eine Hierarchie festgeschrieben, nach der das „niedere“ immer dem „höheren“ dienen sollte. So war das Anorganische dem Organischen untertänig, die Pflanzen existierten für die Tiere und die Tiere wiederum waren für den Menschen geschaffen. Und wenn der einzige Existenzgrund für Tiere der war, dem Menschen zu dienen, wieso sollte man sie dann nicht uneingeschränkt nutzen und mit ihnen nach eigenem Ermessen verfahren dürfen?

Wenngleich eine solche Weltsicht über viele Jahrhunderte weit in den europäischen Gesellschaften verbreitet war, musste sie dennoch immer wieder argumentativ begründet werden. Schließlich konnte die christliche Perspektive auf das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren auch so ausgelegt werden, dass der Mensch der Hirte der Tierwelt und so für deren Schutz verantwortlich sei. Diese Interpretation blieb allerdings über das Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit die Meinung einer wenig einflussreichen Minderheit. Um den uneingeschränkten menschlichen Zugriff auf Tiere gegen solche Gedanken zu verteidigen und den Status quo zu zementieren, wurden traditionell verschiedene Charakteristika herangezogen. Zu diesen gehörten und gehören, dass der Mensch im Gegensatz zu den Tieren Vernunft oder eine Seele besäße, dass er sprechen und schreiben könne, oder dass er in der Lage sei, mit anderen Verträge abzuschließen.

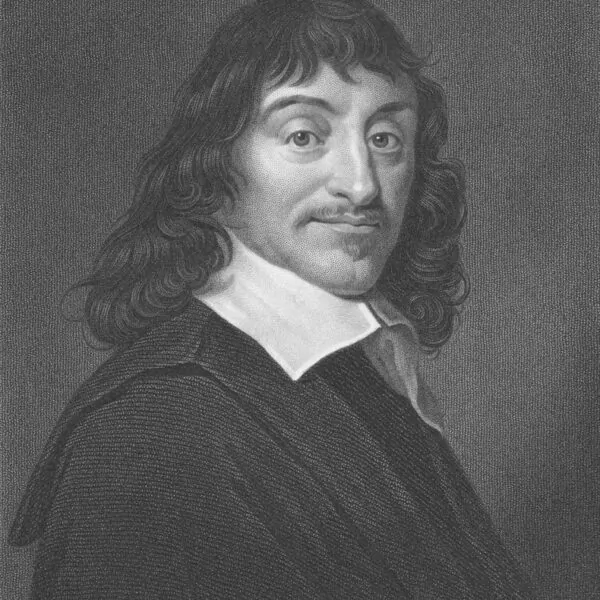

In dem Werk des französischen Philosophen und Naturwissenschaftlers René Descartes (1596-1650) kulminierte berühmterweise die Idee der Überlegenheit des Menschen. Descartes sprach Tieren ein bewusstes Schmerzempfinden ab und porträtierte sie – im Gegensatz zum Menschen – als seelenlose Automaten. Der von Descartes geprägte, allseits bekannte Satz „Ich denke, also bin ich.“ kann dementsprechend auch als Abgrenzung zu den vermeintlich vernunftlosen Tieren gelesen werden. Allerdings ließ die Kritik solcher Positionen nicht mehr lange auf sich warten.

Geschrieben von Autor: Simon Kleinert

Rene Descartes (1596-1650) on engraving from the 1800s. French philosopher, mathematician, physicist and writer. Engraved by W. Holl and published in London by Wm. S. Orr & Co.

Bild René Descartes: @georgios – Depositphotos

Über den Autoren:

Doktorand Simon Kleinert, stammt aus Fulda, studierte in Trier Geschichte, Anglistik und Bildungswissenschaften und schloss seinen Master im Jahr 2020 ab. Seit Februar 2021 ist er Doktorand auf dem Gebiet der Sozial- und Kulturgeschichte an der Universität Kassel.

Hier möchte er künftig berichten, welche Erkenntnisse es in der Tier-Mensch-Beziehung gibt, insbesondere unter dem Einfluss der Vegetarismus-Bewegung.

Quellen:

1 Baranzke, Heike: Würde der Kreatur? Die Idee der Würde im Horizont der Bioethik, Würzburg: Königshausen & Neumann 2002. S. 71.

2 Ingensiep, Hans Werner: „Der Mensch ein Affe, der Affe ein Mensch? Grenzgänge mit Köhler und Plessner zwischen Primatologie und Philosophie“, in: Weinzirl, Johannes und Peter Heusser (Hrsg.): Der Mensch, ein Tier? Das Tier, ein Mensch?, Wittener Kolloquium für Humanismus, Medizin und Philosophie 4, Würzburg: Königshausen & Neumann 2016, S. 83–98. Hier S. 85.

3 Thomas, Keith: Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500-1800, London: Penguin Books 1984. S. 24-25.

4 Ingensiep, Hans Werner und Heike Baranzke: Das Tier, Grundwissen Philosophie, Stuttgart: Reclam 2008.

5 Ebd. S. 24-26.